目次

小規模事業者持続化補助金の概要

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者や個人事業主の販路開拓・業務効率化を支援する制度です。幅広い費用を補助対象として申請できるほか、複数の申請枠が設けられており、さまざまな事業内容に対応できる補助金となっています。

ただし、申請にあたっては事業計画書をはじめとした複数の書類を用意する必要があります。さらに、採択率を上げるためには自身の事業に適した申請枠を選び、加点項目を意識した事業計画書を作成しなければなりません。

そこでこの記事では、対象となる事業者や補助対象事業といった概要や申請時の流れ・必要書類を解説します。また、新たに創設された「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」の3類型もご紹介。補助金を活用して事業を拡大させたいと考えている事業者の方は、この記事を参考にぜひ申請を検討してみてください。

【この記事の監修者】

ライズ法務事務所 行政書士 米山浩史

以前は霞が関(中央官庁)で国家公務員として補助金行政、許認可業務、政策の企画立案等に従事。また、各省庁から複数名ずつ派遣されて創設された省庁横断チームに参画して新しい支援制度の設立も担当した。業務で培った広い視野と制度知識をもとに、企業・事業者の補助金申請をサポートしている。

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

小規模事業者持続化補助金は、創業して間もない企業・個人事業主をはじめとして小規模事業者の飛躍に役立つ支援制度のひとつです。補助金制度は融資と違い、返済の必要がないことが大きな魅力です。その一方で、申請できない業種・団体が存在するなど注意点もあります。採択確率を高めるため、記事内の解説を確認しつつ事前準備を進めましょう。

※本記事は、執筆時点の情報をまとめたものです。最新情報と異なる可能性があるため、各種補助金制度の詳しい情報については公式サイトも併せてご確認ください。

本記事でわかること

・小規模事業者持続化補助金の概要

・制度の対象者、対象費用

・2025年・令和7年度小規模事業者持続化補助金の最新公募について

・各申請型の詳細

・2025年・令和7年度の申請スケジュール

・申請時に必要となる書類

・採択率を上げるポイント

小規模事業者持続化補助金とは「販路開拓を支援する制度」

_記事内画像001-1024x577.png)

2014年にスタートした小規模事業者持続化補助金は、全国の雇用・流通を支える小規模事業者や個人事業主を資金面からサポートし続けてきました。2025年度の最新公募である第17回公募においても、社会情勢の変化や新たな制度への対応に追われる事業者を支援するため、インボイス特例や賃金引上げ特例などを設けています。

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営を目指す経営計画に基づく、販路開拓の取組支援を目的としています。具体的には、下記のような事例で活用が可能です。

- 製品やサービスの品質向上を目的とした新しい機械装置の導入費

- 自社の事業・新製品を宣伝するための広報費

- 自社サイトの作成・更新のために必要なウェブサイト関連費

- 展示会や商談会に出展するために必要な出展費

- 新しい商品やサービスの開発・研究用の開発費

- 業務効率化のための外部委託費や外注費

販路開拓(自社の事業拡大)を目的とするさまざまな取り組みに対応しているため、自社のニーズに合わせて柔軟に活用できるのが小規模事業者持続化補助金の特徴です。

なお、小規模事業者持続化補助金は「商工会議所地域」と「商工会地域」で申請窓口・問い合わせ先が異なります。自身の事業所がどちらの地域に属するか、申請前に確認しておくことをおすすめします。

小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者

補助金の対象となる事業者は、「小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人」となっています。2025年・令和7年度第17回公募では、下記5つの要件を満たす事業者が対象となります。

1.小規模事業者であること

2.資本金または出資金が5億円以上の法人に直接・関節的に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

3.確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年・各事業年度の課税所得年平均額が15億円を超えていないこと

4.商工会議所・商工会の管轄地域内で事業を営んでいること

5.過去の小規模事業者補助金において「一般型」「コロナ特別対応型」「低感染リスク型ビジネス枠」の採択を受けて事業を実施している場合、交付規定で定められた「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が受領されていること(※)

6.小規模事業者持続化補助金「一般型」において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

7.小規模事業者持続化補助金「創業型」第1回公募に申請中の事業者でないこと。

※「受領されている」とは、事務局から指摘のあった不備が解消された状態のことを指します。また、受領されている場合でも「事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している」ことが必要です。

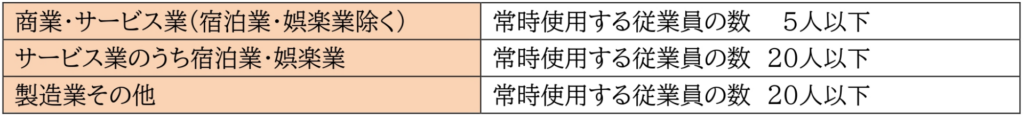

なお「小規模事業者」は、法律に基づき業種・従業員数によって判断されます。

小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型> 公募要領」より引用

小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型> 公募要領」より引用

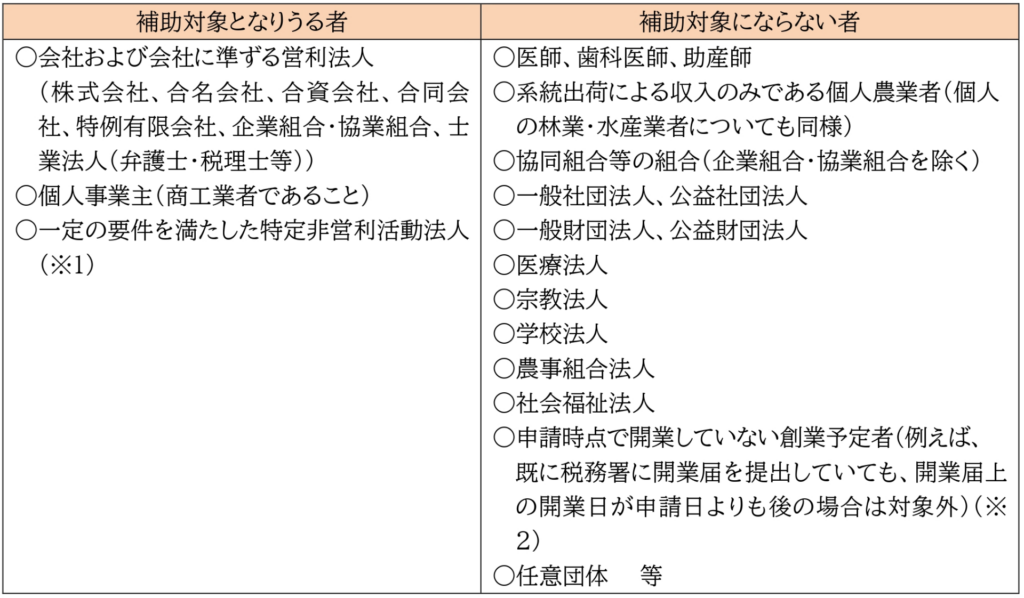

また、補助対象とならない業種・団体も存在します。申請前には自身が補助対象となるか、今一度確認しておきましょう。

小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型>第16回公募 公募要領」より引用

小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型>第16回公募 公募要領」より引用

※1:特定非営利活動法人は、以下ふたつの要件を満たす場合に限り、補助対象となります。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用従業員数」の適用業種は「その他」とし、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。

(ア)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外となります。

(イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。

※2:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合は補助対象外です。

小規模事業者持続化補助金の補助対象事業

補助対象者と併せて確認しておきたいのが、補助対象となる事業の種類です。販路拡大の手段も、業種や事業状況に応じて様々です。補助対象となる費用を把握し、「補助金を活用でき、かつ事業の成長につながる」事業計画書を作成しましょう。

補助対象事業について、2025年・令和7年度第17回公募要領では下記のように定められています。

1.策定した「経営計画」に基づいて行われる、以下のどちらかに該当する取り組みであること

-販路開拓等を目的とした取り組み

-販路開拓等の取り組みと合わせて行う業務効率化(生産性向上)を目的とした取り組み

2.商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

3.補助事業実施期間内(2025年8月頃(予定)~2026年7月31日)に補助事業が終了すること

4.以下に該当する事業を行うものではないこと

-同一内容の事業について、国が助成する他制度(補助金・委託費等)と重複する事業

-本事業の終了後、概ね1年以内に売り上げにつながることが見込まれない事業

-射幸心をそそるおそれがあるもの

-公の秩序や善良の風俗を害するおそれがあるもの

-公的支援の実施が適当でないと認められるもの

-農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業 (農業、林業、漁業)である事業

補助金を活用して取り組む事業が1次産業と判断されるかは、ケースによって異なります。例えば、自家栽培・自家取得した作物などを主な原材料に使用して製造、加工する事業は1次産業とみなされます。ただし、同一構内に工場や作業所が存在し、製造活動に専従する常用従業者がいる場合に限り、2次・3次産業とみなされるケースがあります。

なお、上記条件を満たしていても、申請する事業が他補助金制度へ重複して申請を行っている場合、他の補助金を受け取ることができません。また、マージャン店やパチンコ店、ゲームセンター店などは補助対象外事業として扱われます。

2025年・令和7年度小規模事業者持続化補助金の概要

_記事内画像002-1024x577.png)

2025年・令和7年度の小規模事業者持続化補助金の最新公募概要は下記の通りです。

【公募概要(第17回受付締切分)】

募集期間:未定

申請類型:

一般型(通常枠・災害支援枠の2枠)※1

創業型※2

共同・協業型

ビジネスコミュニティ型

※1:一般型・通常枠では「インボイス特例」「賃金引上げ特例」を利用可能

※2:創業型では「インボイス特例」を利用可能

申請対象者:小規模事業者(特定の法人・個人事業主なども含む)

補助金額:

一般型:最大250万円

創業型:最大250万円

共同・協業型:最大5,000万円

ビジネスコミュニティ型:50万円※3

※3:2つ以上の補助対象者が共同実施する場合は100万円

補助率:定額または2/3(賃金引上げ特例を選択した赤字事業者は3/4)

なお、募集期間や補助金額などは更新されることがあります。申請時には、上記と合わせて補助金公式ウェブサイトで最新情報を必ずご確認ください。

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

小規模事業者持続化補助金は、地域の商工会議所(または商工会)窓口に提出して「事業支援計画書」(様式4)の交付を受けることが申請条件の1つとなっています。この「地域の商工会議所(商工会)窓口への提出締め切り」は上記の募集期間よりも前に定められている点に注意が必要です。

2025年・令和7年度の大きな変更点「インボイス特例」「賃金引上げ特例」とは?

_記事内画像003-1024x577.png)

続いて、2025年度の小規模事業者持続化補助金で活用できるふたつの特例「インボイス特例」「賃金引上げ特例」について見ていきます。

インボイス特例

令和5年10月1日の開始以降、各所で導入準備が進むインボイス制度。本記事を読んでいる事業者の方も、制度対応のためのコストに悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そうしたインボイス制度の導入負担に対する声を受け、2025年・令和7年度の小規模事業者持続化補助金では、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せする「インボイス特例」が設けられています。

ただし、インボイス特例は申請者全員が受けられるものではありません。2025年度・第17回公募では下記のように追加要件と追加手続き・追加提出書類が設けられています。

【インボイス特例の適用追加要件】

・2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者であった事業者

・2023年10月1日以降に創業した事業者で、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者

【必要な手続き・提出書類】

・「インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9)」を確認し、該当箇所にチェックをする

・適格請求書発行事業者の登録が完了していることが分かる書類を提出する

→「適格請求書発行事業者の登録通知書の写し」または「登録申請データの「受信通知」画面の写し」

※:補助対象事業が終了した時点でも要件を満たしている必要があります。

賃金引上げ特例

賃金引上げ特例は、最低賃金の見直しが進む昨今の社会情勢を鑑み、積極的な賃上げに取り組む事業者を支援するための特例です。

2024年度・第16回公募では「賃金引上げ枠」という申請枠のひとつとして扱われていましたが、2025年度・第17回公募より特例に変更されています。特例を活用すれば、一般型・通常枠の補助上限金額を最大100万円引き上げることが可能です。

なお、2025年度・第17回公募追加要件と追加手続き・追加提出書類は下記の通りです。

・申請事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※)が申請時の事業内最低賃金より+50円以上であること

※:直近1か月の支給賃金を参照します。6月に申請した場合は、5月の支払賃金が参照できる賃金台帳を提出してください。

また、申請時点および申請事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上である必要があります。【必要な手続き・提出書類】

・申請情報入力画面で特例を選択し、賃金引上げ特例(様式7)画面で「事業場内最低賃金算出表」を入力する

・「賃金引上げ特例・賃上げ加点の申請に係る誓約・同意書」(様式7)を確認し、該当箇所にチェックをする

・申請時に下記2点の書類を提出する

→労働基準法に基づく直近1か月分の賃金台帳の写し

→雇用条件が記載された書類の写し(雇用契約書、労働条件通知書など)

・実績報告書の提出時に下記2点の書類を提出する

→申請事業終了時点における直近1か月分の労働基準法に基づく直近1か月分の賃金台帳の写し

→賃金引上げ後の雇用条件が記載された書類の写し(雇用契約書、労働条件通知書など)

なお、最低賃金は時間単価での数値を参照します。年俸制・月給制などを採用している事業者は、下記の式に沿った金額を最低賃金として扱います。

【年俸制】

年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数×1日の所定労働時間数)

【月給制】

直近の給与支払時における月給÷(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月

なお、交付決定後に要件を満たさなくなってしまった場合、補助金が支給されません。地域別最低賃金は度々改定されますので、定期的に都道府県の公式ウェブサイトをチェックしましょう。

また、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者(赤字事業者)が賃金引上げ特例を申請する場合、補助率が3/4に引き上げられます。なお法人・個人事業主が申請する場合は、下記の金額を課税所得金額として参照します。

【法人の場合】

直近1期分の法人税申告書の別表・別表四「所得金額又は欠損金額」欄

【個人事業主の場合】

直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄

2025年・令和7年度の小規模事業者持続化補助金の申請枠詳細

公募概要で紹介した通り、2025年・令和7年度の小規模事業者持続化補助金では4つの申請型が設けられています。ここからは、各申請型の詳細をご紹介します。自身の事業がどの申請型に沿ったものか判断したい方は、ぜひ下記のまとめをチェックしてみてください。

一般型(通常枠・災害支援枠)

一般型には「通常枠」と「災害支援枠」という2つの申請枠が設けられています。

通常枠は、経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者が申し込める、もっともスタンダードな申請枠です。

補助上限金額は50万円、補助率は2/3となっており、インボイス特例を活用すれば100万円、インボイス特例と賃金引上げ特例のふたつを活用すれば250万円まで補助を受けることができます。純粋な販路開拓を目指す方は、この一般型への申し込みを検討してみましょう。

一般型・通常枠の補助対象経費は下記の通りです。

【一般型・通常枠の補助対象経費】

機械装置等費

広報費

ウェブサイト関連費

展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

旅費

新商品開発費

借料

委託・外注費

災害支援枠は、令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨における被災小規模事業者を対象とした申請枠です。

補助上限金額は被害規模によって異なり、直接被害の場合は200万円、間接被害の場合は100万円、補助率は一律で2/3となっています(条件を満たした場合定額支給)。

なお、災害支援枠では通常枠の補助対象に加えて車両購入費も対象となっています。

【一般型・災害支援枠の補助対象】

機械装置等費

広報費

ウェブサイト関連費

展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

旅費

開発費

資料購入費

雑役務費

借料

設備処分費

委託・外注費

車両購入費

創業型

創業型は、その名の通り新たな事業者の立ち上げを支援するための申請型です。ただしすべての新規事業者が対象となるわけではなく「産競法に基づく『認定市区町村による特定創業支援等事業の支援』を受けた小規模事業者」が対象となります。法人や個人事業主の場合は法人の代表者(※)・申請する個人事業主本人が上記の要件に当てはまる必要があります。

補助上限金額は200万円ですが、インボイス特例を活用すれば250万円となります。なお、補助率は2/3です。

なお、一度創業型で採択された事業者は、以後同一の法人・同一個人の別屋号では創業型への申請ができません。別事業計画での支援を検討する際には、ほかの申請型・他補助金制度を活用しましょう。

※:会社設立の場合は代表取締役または代表社員、企業組合や協業組合の場合は代表役員、士業法人の場合は代表社員を「法人の代表者」とします。

共同・協業型

共同・協業型は、地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、10以上の小規模事業者の販路開拓の機会を提供する取り組みを支援する申請型です。

2025年度・第17回公募から新設された枠で、最大5,000万円の補助上限金額と一般型と大きく異なる補助対象経費が特徴です。展示会や商談会、催事販売、マーケティング拠点の設営、運営費用などへの活用が期待されています。なお、補助率は参画事業者は2/3、地域振興等機関は定額となっています。

共同・協業型の対象となる「地域振興等機関」とは、下記の①から④のいずれかに該当する機関を指します。

【地域振興等機関】

①商工会法、商工会議所法に基づき設立された法人

②中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会

③商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう。)

④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人

また、補助対象経費は「地域振興等機関」と「参画事業者」で異なります。

【共同・協業型 地域振興等機関の補助対象経費】

人件費

委員等謝金

旅費

会議費

消耗品・備品費

通信運搬費

印刷製本費

雑役務費

委託・外注費

水道光熱費

【共同・協業型 参画事業者の補助対象経費】

旅費、借料

設営・設計費

展示会等出展費

保険料

広報費

ビジネスコミュニティ型

ビジネスコミュニティ型は、商工会・商工会議所の内部組織(青年部、女性部)などを対象とした申請型です。

補助上限金額は50万円で、補助率は定額となっています。ただし、2つ以上の補助対象者が共同で事業を実施する場合、補助上限金額が100万円に引き上げられます。

ビジネスコミュニティ型という名前の通り、コミュニティの運営に必要な経費が対象となっており、一般型とは異なる使い方が可能です。

【ビジネスコミュニティ型の補助対象経費】

専門家謝金

専門家旅費

旅費

資料作成費

借料

雑役務費

広報費

委託費

2025年・令和7年度の小規模事業者持続化補助金申請スケジュール

2025年3月現在、最新公募である第17回公募については、一般型・通常枠のみスケジュールが発表されています。

【第17回受付締切分:一般型・通常枠】

申請受付期間(予定):2025年5月1日(木)~2025年6月13日(金)17:00

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)

補助事業実施期間:交付決定日から2026年7月31日(金)まで

補助事業実績報告書提出期限:2026年8月10日(月)

創業型や共同・協業型の詳細は、4月以降に公募要領とともに公表されること

小規模事業者持続化補助金を申請する際の流れ

ここからは、実際に小規模事業者持続化補助金を申請する際の流れ・必要となる書類申請などを解説していきます。申請完了・採択通知までの流れを下記にまとめましたので、申請までのスケジューリングにご活用ください。

1.申請の準備

必要資料・申請枠の追加要件等を確認し書類を作成、用意します。

2.事業支援計画書(様式4)の用意

「経営計画書」および「補助事業計画書(様式2・3)」の写し、必要書類を地域の商工会・商工会議所窓口に提出し、窓口から発行される「事業支援計画書(様式4)」を受け取ります。なお「事業支援計画書(様式4)」の交付受付締切は、原則として補助金公募締切よりも1週間~10日早い締切となります。 早めの提出を心がけましょう。

3.「GビズIDプライムアカウント」の取得

GビズIDプライムアカウントは、電子申請手続きにて使用するIDです。こちらもアカウントの取得までに2週間ほどの期間が必要ですので、早めの手続きを心がけましょう。詳しい内容・取得方法はこの後の見出しにてご紹介します。

4.申請手続き

必要書類を補助金事務局へ提出、申請します。小規模事業者持続化補助金は電子申請システムを使ったオンライン形式でのみ申請が可能です。添付書類を指定されたファイル形式で作成・提出し、入力漏れや誤入力がないよう申請しましょう。

5.申請内容の審査、採択

提出された案件は、外部有識者を交えた事務局の審査により採択が判断されます。採択案件は補助金事務局ホームページに公表され、「交付決定通知書」が事業者に通知されます。

GビズIDプライムアカウント

先述した「GビズIDプライムアカウント」は、企業から国への申請に関する行政サービスを同一アカウントで申請できる認証システムです。小規模事業者持続化補助金だけでなく、ものづくり補助金・事業再構築補助金など他補助金制度の申請でも利用可能です。

なお、申請はGビズIDのウェブサイトより行います。申請時に必要な項目を下記にまとめましたので、事前に用意したうえで申請手続きを進めましょう。

・メールアドレス(アカウントID)

・操作端末(パソコン)

・プリンター

・印鑑証明書と登録申請書

・スマートフォンまたは携帯電話

また、個人事業主の方はスマートフォンアプリとマイナンバーカードを使った完全オンライン形式での申請が可能です。IDを即時発行できるので、ぜひ下記記事を確認のうえ活用してみてください。

GビズIDプライムはオンライン手続きが可能!申請方法や2段階認証の手順を解説

必要書類

申請時に必要となる書類は、「必須書類」および「申請枠ごとに追加提出が必要な書類」のふたつに分けられます。なお一般型・通常枠への申請時には、必須書類のみの提出で申請が可能です。

2025年度・第17回公募での必須書類は下記の通りです。

【必須書類】

1.小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)(※1)

2.経営計画書兼補助事業計画①(様式2)(※1)

3.補助事業計画②(様式3)(※1)

4.事業支援計画(様式4)

5.補助金交付申請書(様式5)(※1)

6.宣誓・同意書(※1)

7.貸借対照表および損益計算書(直近1期分)

※1:システムに直接入力します

なお、法人が申請する場合には「株主名簿の写し」を提出する必要があるなど、申請する事業者によっては上記に加えて提出する必要がある書類が存在します。申請前には、補助金公式ウェブサイトを確認したり、申請をサポートする行政書士への相談を検討したりしましょう。

採択のために抑えておきたいポイント

小規模事業者持続化補助金は、申請後に行われる事務局による審査によって採択・不採択が決まります。給付金制度とは異なり、申請したすべての事業者が採択されるわけではありません。2024年5月上旬に公募が実施された第16回公募では、7,371件の応募に対し採択件数は2,741件、審査通過率は37.2%となっています。

残念ながら、申請型や事業計画書は申請者ごとに異なりますし、公募ごとに制度内容も少しずつ変わっていくため「必ず採択される方法」は存在しません。しかし、申請において「抑えるべきポイント」は存在します。ここからは、公募要項や過去の採択実績をふまえた、採択率を上げるためのポイントをご紹介します。

審査項目の把握

小規模事業者持続化補助金では、補助金公式ウェブサイトの資料にて「どのような項目が審査されるか」が公表されています。事業計画の作成時に審査項目を把握しておくことは、採択率向上における最も重要なポイントとなるでしょう。

資料に掲載されている「審査のポイント」は下記の通りです。事業計画作成前に、ぜひ一度ご確認ください。

【審査のポイント】

・自社の経営状況を適切に把握しているか

・自社の製品やサービスを適切に把握しているか

・自社の強みを適切に把握しているか

・経営方針や目標、今後のプランは自社の強みをふまえているか

・経営方針や目標、今後のプランは対象とする市場(商圏)の特性をふまえているか

・事業計画が具体的で、申請する事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか

・事業計画が経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか

・事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか

・事業計画にITを有効に活用する取り組みが見られるか

・事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか

・事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか

また、審査は事務局および審査委員会内で完結します。提案内容のヒアリングや提出書類の確認は行われないので、申請手続きが完了する前に、提出書類の不備や事業計画書の内容不足などをチェックしましょう。

加点項目を意識した申請

「加点項目」とは、小規模事業者持続化補助金の採択審査において、対象の事業者を優先的に支援するために設けられた加点制度です。

2025年・令和7年度第17回公募においては、「重点政策加点」と「政策加点」の2通りが設けられています。

【重点政策加点】

1.赤字賃上げ加点

賃金引上げ枠に申請する赤字事業者を対象とした加点です。

2.事業環境変化加点

ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格などの高騰による影響を受けている事業者を対象とした加点です。

3.東日本大震災加点

東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境にある事業者を対象とした加点です。

4.くるみん・えるぼし加点

次世代法に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者を対象とした加点です。

【政策加点】

1.賃金引上げ加点

最低賃金の引き上げに加えて更なる賃上げを実施し、従業員に企業成長の利益を分配する意欲的な事業者を対象とした加点です。

2.地方創生型加点

「地域資源を活用したサービス・製造の付加価値向上を図り、地域外への販売や新規事業立ち上げを行う事業計画(地域資源型)」または「地域課題の解決、暮らしの実需に応えるサービスを提供する事業者による、地域内の需要喚起を目的とした事業計画(地域コミュニティ型)」の2通りの事業計画を行う事業者を対象とした加点です。

3.経営力向上計画加点

各受付締切日の基準日までに、「経営力向上計画」の認定を受けている事業者を対象とした加点です。

4.事業承継加点

各受付締切日の基準日時点で代表者年齢が満60歳以上で、かつ後継者候補が中心となって事業を進める事業者を対象とした加点です。

5.過疎地域加点

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者を対象とした加点です。

6.一般事業主行動計画策定加点

従業員100人以下の事業者で、「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者を対象とした加点です。

7.後継者支援加点

「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象とした加点です。

8.小規模事業者卒業加点

補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超えて事業規模を拡大する事業者を対象とした加点です。

9.事業継続力強化計画策定加点

各受付締切日までに、中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受け、実施期間が終了していない認定事業者を対象とした加点です。

なお、一部加点を希望する場合は追加記入項目および追加書類の提出が必要です。詳しくは、公募要領の該当箇所を確認するか、申請をサポートする行政書士にお問い合わせください。

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、全国の雇用・流通を支える小規模事業者や個人事業主を資金面からサポートする制度です。2025年・令和7年度第17回公募でも特別枠が整理されるなど、社会情勢や制度変更に合わせ制度の拡充が行われています。

ただし、小規模事業者持続化補助金を利用するためには、審査を受け採択されなければなりません。そのためには、制度の目的に沿った、具体的かつ実現可能性の高い事業計画を策定する必要があります。公募は定期的に行われていますが、可能であれば早めに申請を検討し、事業計画書をはじめとした書類の準備をするべきでしょう。

なお、自社分析や事業計画の策定になかなか時間を割けない方、初めての利用で申請手続きに不安を抱いている方は、手続きをサポートする行政書士や中小企業診断士への相談がおすすめです。

「補助金の窓口」では、小規模事業者持続化補助金に関する無料のLINE電話相談にも対応しています。最適な申請枠選びをはじめ、申請書類作成から受給までをトータルサポートいたしますので、ぜひ一度お気軽にお問合せくださいませ。

_サムネイル-1-940x640.png)

_サムネイル-160x160.png)