令和7年度も引き続き公募を実施している「小規模事業者持続化補助金」。中小企業だけでなく個人事業主や一部のNPO法人でも利用できる間口の広さと、ウェブサイト運用費や展示会出展費など幅広い対象経費が特長の補助金制度です。

一方、様式に沿った書類を用意する必要がある点、事業計画の採択にあたって有識者による審査がおこなわれる点など、利用にあたっては留意すべき点がいくつか存在します。

そこで本記事では、「申請準備」から「採択後の手続き」、「補助金の請求」など一連の流れを手順ごとに解説。それぞれのステップで注意すべき点をご紹介します。

【この記事の監修者】

ライズ法務事務所 行政書士 米山浩史

以前は霞が関(中央官庁)で国家公務員として補助金行政、許認可業務、政策の企画立案等に従事。また、各省庁から複数名ずつ派遣されて創設された省庁横断チームに参画して新しい支援制度の設立も担当した。業務で培った広い視野と制度知識をもとに、企業・事業者の補助金申請をサポートしている。

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

小規模事業者持続化補助金は小規模事業者の飛躍に役立つ支援制度のひとつです。

補助金はついつい「採択」のことだけ考えてしまいがちですが、採択後も色々と作業があります。

「こんなハズじゃなかった」とならないよう、採択後も含めて流れを確認しておきましょう。

※本記事は、執筆時点の情報をまとめたものです。最新情報と異なる可能性があるため、各種補助金制度の詳しい情報については公式サイトも併せてご確認ください。

本記事でわかること

・小規模事業者持続化補助金の申請から採択後手続きまでの流れ

・各ステップにおいて注意すべきポイント

・今後の申請スケジュール

目次

小規模事業者持続化補助金の申請時・採択後手続きの流れ

まずは、小規模事業者持続化補助金の「申請準備」から「補助金が入金される」まで、一連の流れを箇条書きで見ていきましょう。

①申請準備

②申請手続き

③審査

④採択・交付決定

⑤補助事業の実施

⑥実績報告書の提出

⑦確定検査および補助金額の確定

⑧補助金の請求

⑨補助金の入金

⑩事業効果報告

小規模事業者持続化補助金では、以上の10ステップが1年ほどの期間でおこなわれます。またこれらのステップは、おおまかに①~④の「補助金の申請」と⑤~⑩の「事業の実施」の2つのフェーズに分けられます。

フェーズ1である「補助金の申請」は、書類の作成準備期間に応じて2~3か月ほど、フェーズ2である「事業の実施」は補助事業の期間に応じて9~10か月ほどの期間が必要となるでしょう。

このように、小規模事業者持続化補助金はすぐに交付されるわけではなく、申請準備から1年以上の期間を経て交付されます。事業の実施に必要な資金は一旦事業者が負担する必要がある点にご注意ください。

続いては、2つのフェーズの詳細について見ていきましょう。

令和6年度小規模事業者持続化補助金の申請前手続きの流れ

まずは、フェーズ1である下記4ステップの詳細を見ていきましょう。

①申請準備

②申請手続き

③審査

④採択・交付決定

①申請準備

小規模事業者持続化補助金の申請には、複数の書類と申請手続きに利用する「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

申請に必要となる書類は「個人事業主が申請するケース」や「賃金引上げ枠に申請するケース」、「インボイス特例を利用するケース」など、事業者の申請内容によって異なります。

また、書類には事業主が作成するものだけでなく、商工会・商工会議所が発行する書類もあります。発行には1~2週間ほどの期間が必要となりますので、補助金の申請期日に間に合うようスケジュールには余裕を持っておきましょう。

なお、下記記事に必要書類の詳細をまとめています。記事を参考に、ご自身のケースで必要となる書類の準備を進めましょう。

小規模事業者持続化補助金の必要書類を枠組み別にご紹介!加点項目申請時の追加書類も解説

書類と合わせて準備が必要となる「GビズIDプライムアカウント」は、補助金制度全般の電子申請をサポートするための電子アカウントです。

取得には1~2週間ほどの期間が必要となっていますので、早めの申請を心がけましょう。個人事業主の方は、即日発行が可能な「オンライン申請」がおすすめです。

『GビズID』のアカウント取得方法~3種類のアカウントはどれを取得すればいいの?

GビズIDプライムはオンライン手続きが可能!申請方法や2段階認証設定を解説

②申請手続き

小規模事業者持続化補助金は、電子または郵送での申請が可能です。ただし、郵送での申請は減点調整の対象となります。可能な限り電子申請をおこないましょう。

電子申請は、専用の申請用を利用します。なお、商工会と商工会議所、所属を問わず申請用サイトは同一です。

郵送申請の場合、地区に応じて書類の提出先が異なります。商工会議所地区の場合は事務局への送付で一貫化されていますが、商工会地区の場合は公募要領に記載されている各地方事務局へ送付しなければなりません。商工会地区で郵送申請をおこなう際には注意が必要です。

③審査

事業計画をはじめとした申請内容は、外部有識者による審査がおこなわれます。審査によって提出された事業計画に評価がつけられ、評価が高いものから順に採択となります。

なお、審査の評価は「審査におけるポイントを満たしているか」、「加点項目が取り入れられているか」などによって決まります。審査のポイント・加点項目については採択率に関する記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。

小規模事業者持続化補助金の最新採択率をご紹介!過去の事例や申請のポイントも解説|採択率を上げるために意識すべきポイント

④採択・交付決定

採択決定者には、「補助金交付申請書」に不備がないことが確認され次第、「交付決定通知書」が通知されます。

なお、採択された事業は所在する都道府県・事業者名(屋号)・法人番号・共同申請の有無・補助事業名が補助金事務局公式ウェブサイトにて公表されます。

令和6年度小規模事業者持続化補助金の採択後手続きの流れ

続いては、フェーズ2である下記6ステップの詳細を確認していきます。

⑤補助事業の実施

⑥実績報告書の提出

⑦確定検査および補助金額の確定

⑧補助金の請求

⑨補助金の入金

⑩事業効果報告

⑤補助事業の実施

ステップ④で「交付決定通知書」を受け取り次第、申請した事業計画に沿って事業を実施していきます。

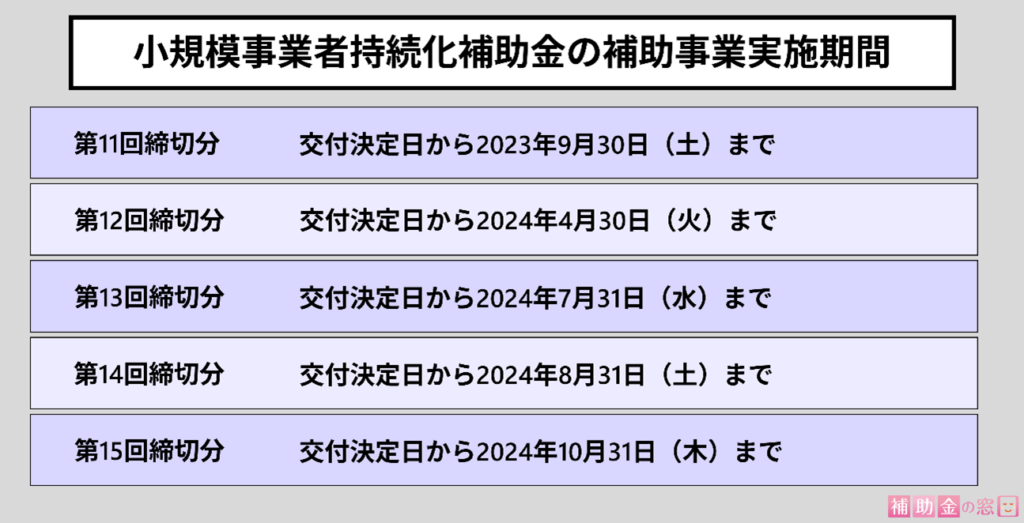

ここで注意しなければならないのが「補助事業実施期限」の存在です。

小規模事業者持続化補助金には、公募ごとに「補助事業実施期限」が設定されており、事業計画はこの日までに完了させる必要があります。また、補助対象となる経費はこの実施期限日までに発注~支払いを完了した費用のみとなります。

なお、事業の実施中に当初の計画から事業内容を変更する場合、または経費配分を変更する場合には「計画変更の申請」が必要です。

各種変更にあたってはあらかじめ「変更承認申請書(交付規定様式第4)」を提出しなければなりません。作成・提出については補助金公式ウェブサイト・各回の公募要領の参照、事業計画の実施をサポートする中小企業診断士や行政書士にご確認ください。

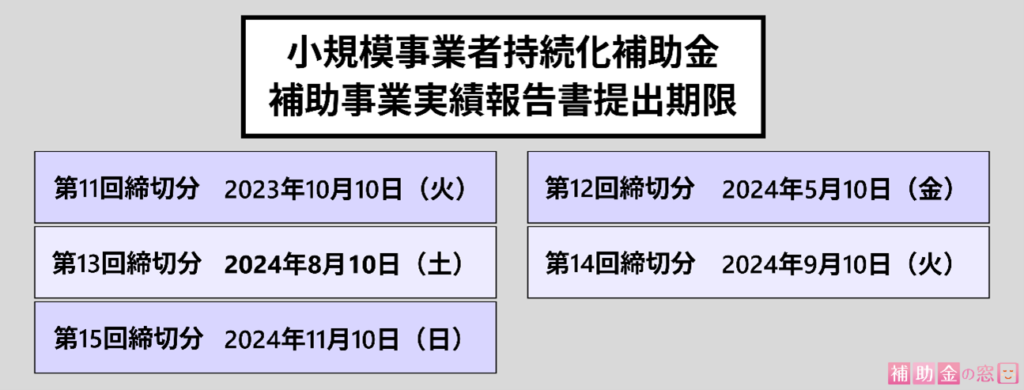

⑥実績報告書の提出

補助事業の完了後には、「実績報告書」を事務局へ提出します(※)。申請時と同様に送付先が商工会議所地区と商工会地区で異なりますので、送付先のダブルチェックを忘れないようにしましょう。

実績報告書は「事業完了日を起算日として30日が経過した日」または「最終提出期限日」のどちらか早い日までに提出しなければなりません(必着)。

実績報告書の提出に関しては、事務局公式ウェブサイト内「補助事業の手引き」にも案内が掲載されています。提出前に必ず確認しておきましょう。

※:商工会議所地区で電子申請をした場合は郵送不可となります。

⑦確定検査および補助金額の確定

実績報告書を受領次第、事務局が事業実績および費用内訳などを審査・確認し補助金額を確定します。

審査・確認作業では実績報告書のほかに見積書や発注書などの証拠書類も参照されます。すべての申請経費を補助対象経費として承認してもらうには、事務局が必要と判断した書類を不備なく提出しなければなりません。

追加提出に備え、事業期間中の請求関連書類は忘れずに保管しておきましょう。

また、確定検査の一環として事務局による現地調査がおこなわれる場合があります。

⑧補助金の請求・⑨補助金の入金

補助金額の確定後、「補助金確定通知書」が事務局より送付されます。金額を確認し、「精算払請求(交付規定様式9号)」を事務局へおこないます。

その後、数週間の手続き後、補助金の入金がおこなわれます。

⑩事業効果報告

補助金の交付対象者は、申請事業がどのような影響を与えているかの「事業効果報告」をおこなう義務があります。また「賃金引上げ枠」、「卒業枠」の申請事業者は、あわせてこれらの成果報告も必要です。

事業効果報告は「事業効果および賃金引上げ等状況報告(交付規定様式第14号)」の文書および必要な証拠書類(賃金台帳・労働者名簿等の写し等)を提出します。

なお、事務局では不定期に事業内容や制度の効果を確認するためにアンケート調査を実施しています。事業効果報告とは別に、こうした調査に協力・回答する必要もありますので、事務局からの連絡は忘れずにご対応ください。

小規模事業者持続化補助金を活用する際に注意すべきポイント

ここまで申請~事後手続きの一連の流れを解説してきましたが、手続きを通してとくに注意すべきポイント3点をピックアップして解説します。

ポイント①加点項目の把握

小規模事業者持続化補助金の採択審査では、一定条件を満たす事業者を対象とした加点制度が設けられています。「重点政策加点」と「政策加点」の2通りが存在し、このうち2点を利用可能です。

【重点政策加点】

1.赤字賃上げ加点

賃金引上げ枠申請事者のうち、赤字である事業者を対象とした加点。

2.事業環境変化加点

ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格などの高騰による影響を受けている事業者を対象とした加点。

3.東日本大震災加点

福島第一原子力発電所の影響を受け、避難指示等の対象となった地域の事業者および被害を受けた水産加工業者等を対象とした加点。

4.くるみん・えるぼし加点

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者を対象とした加点。

【政策加点】

1.賃上げ加点

最低賃金の引き上げに加え更なる賃上げを行い、従業員へ成長果実を分配する意欲的な事業者を対象とした加点。

2-A.パワーアップ型加点(地域資源型)

地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供して付加価値向上を図る目的で地域外販売・新規事業立ち上げを行う事業計画を対象とした加点。

2-B. パワーアップ型加点(地域コミュニティ型)

地域の課題解決・暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者が、地域内の需要喚起を目的とした取り組みを行う場合を対象とした加点。

3.経営向上計画加点

各受付締切日の基準日までに、中小企業経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者を対象とした加点。

4.事業承継加点

各受付締切日の基準日時点で代表者年齢が満60歳以上で、かつ後継者候補が中心となって事業を進める事業者を対象とした加点。

5.過疎地域加点

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者を対象とした加点です。

6.一般事業主行動計画策定加点

従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく

一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者を対象とした加点です。

これらの加点項目は、経営計画書(様式2)や補助事業計画②(様式3)といった申請書類にあるチェック欄への記入で申請が可能です(※)。

※:一部加点項目については、追加記入項目および追加提出書類が存在します。詳しくは、公募要領の該当箇所を確認するか、申請をサポートする中小企業診断士、行政書士などにお問い合わせください。

ポイント②事業計画書の作成

小規模事業者持続化補助金の提出書類でとくに重要なのが経営計画書と補助事業計画書。審査における確認事項の中心となる書類なので、「伝わりやすさ」が重要です。

2024年度の申請から、電子申請では文字装飾や表・画像の挿入、段落設定などが可能となりましたので、各種機能を活用して見やすく分かりやすい書類作成を心がけてみましょう。

なお、経営計画書・補助事業計画書は各項目で最大4,000文字、全体で最大10,000文字程度と文字制限が設けられている点に注意が必要です。

事業分析や計画策定・制作の時間をなかなか確保できない方は、補助金申請をサポートする業者とともに事業計画書を作成してみましょう。

ポイント③インボイス特例

令和5年10月1日にスタートしたインボイス制度。本記事を読んでいる方のなかには、制度対応で必要となるコストに悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。こうした方を補助するために設けられた特例が「インボイス特例」です。

インボイス特例は補助上限額を一律50万円上乗せする特例で、下記追加要件と追加書類の提出が申請の条件となっています。

【インボイス特例の適用追加要件】

・課税期間で、一度でも免税事業者であった事業者

・適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者

【インボイス特例の必要提出書類】

・インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9)

・下記2点のどちらか

a.適格請求書発行事業者の登録通知書の写し

b.登録申請データの「受信通知」を印刷したもの

可能な限り、補助金の申請準備と合わせて登録手続きを進めましょう。

小規模事業者持続化補助金のスケジュール

最新公募である第15回公募は、2024年3月14日(木)までの期間で申請を受け付けています。

【第15回公募スケジュール】

応募締切:令和6年3月14日(木)17時 最終日当日消印有効

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024年3月7日(木)

採択結果の公表日時:後日案内予定

補助事業の実施期間:交付決定日から2024年10月31日まで

なお、上記スケジュールは2024年3月現在の情報です。申請時には、本記事と併せて小規模事業者持続化補助金の公式ウェブサイトもご確認ください。

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

小規模事業者持続化補助金は、2段階の締切がある点に注意が必要です。

・事業支援計画書(様式4)を発行してもらうための締切

・応募締切

それぞれの日程をふまえて申請準備を進めましょう。

まとめ

小規模事業者持続化補助金の利用を検討されている方に向けて、申請準備から補助金の交付まで、一連の流れをステップごとに解説してきました。

そのなかでもとくに重要なのが、申請書類のひとつである事業計画書の作成です。販路開拓が期待できる、具体的かつ実現性の高い事業計画の策定は、採択はもちろん実際の事業実施時にもプラスの影響を及ぼすでしょう。

時間をかけて質の高い計画を策定したいところですが、普段の業務が忙しく、経営状況の分析や事業計画の策定になかなか時間をかけられない方もいらっしゃるかと思います。そんな際には、専門家に申請や手続きのサポートを検討するのもおすすめです。

たとえば中小企業診断士は、企業の経営課題に対応するための診断・助言をおこなう専門家であり、経営計画書の作成においても強力なサポーターとなります。また、行政書士は公的文書作成のエキスパートともいえる存在ですので、作成した申請書類のチェック・ブラッシュアップ作業を支援してくれるでしょう。

なお、「補助金の窓口」では、補助金申請サポートの実績を持つ中小企業診断士が書類作成から補助金の受給までをサポートしています。平日10時~18時には無料のLINE電話相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問合せください。