目次

IT導入補助金の制度概要

IT導入補助金は、中小企業や個人事業主が業務効率化や生産性向上を目指し、最新のIT技術を導入する際に支援するための補助金制度です。制度を活用すれば、経営改善や業務改革を通して、ビジネスチャンスの拡大・競争力向上が見込めるでしょう。

そこで本記事では、補助金申請のサポートを行う行政書士監修のもと、2023年・令和5年度のIT導入補助金の概要、申請対象事業者の条件に加え、2023年から新たに追加された申請類型や申請要件の解説、申請方法まで詳しく解説していきます。

また、採択率アップを目指す方に向けて、申請時に抑えておきたいポイントもご紹介。IT導入補助金の申請を検討されている方、申請手続きを進めている方は、本記事をぜひご覧ください。

※本記事は、執筆時点の情報をまとめたものです。最新情報と異なる可能性があるため、各種補助金制度の詳しい情報については公式サイトも併せてご確認ください。

【この記事の監修者】

【この記事の監修者】

ライズ法務事務所 行政書士 米山浩史

以前は霞が関(中央官庁)で国家公務員として補助金行政、許認可業務、政策の企画立案等に従事。また、各省庁から複数名ずつ派遣されて創設された省庁横断チームに参画して新しい支援制度の設立も担当した。業務で培った広い視野と制度知識をもとに、企業・事業者の補助金申請をサポートしている。

本記事でわかること

・IT導入補助金の制度概要

・申請対象となる事業や補助金額の目安

・2023年3月からスタートした新規枠組みの内容

・2023年度の申請スケジュール

・申請時の流れや申請に必要な書類

・採択率を上げるポイント

IT導入補助金は「ITによる経営改善・業務改革を支援する」制度

IT導入補助金は、地域DXの実現や生産性向上を目的とした中小企業・小規模事業者などの取り組みに対し、ITツール(ソフトウェア・アプリ・サービスなど)の導入支援を通して企業をサポートする制度です。

日本企業は国際比較で「労働生産性が低い」といわれています。これは日本国内に中小企業や小規模事業者が多いことが原因だとする説もあります。

従業員が少なく、資本規模も小さい中小企業では、従業員を得意分野に集中させる「分業による効率化」や、大量仕入れ・大量生産でコストを下げる「スケールメリット(規模の経済)」が作用しにくく、労働生産性が上がりにくい構造になっています。

また、働き方改革の推進、賃上げやインボイス導入といった相次ぐ制度変更への対応も求められるなど、経営者が取り組むべき課題は増加傾向にあります。

こうした状況をふまえ、日本政府はIT導入補助金をはじめとした「中小企業生産性革命推進事業」を推進。労働生産性向上、新制度対応ツールの導入を、補助金や支援ツール・サービスでサポートしているのです。

なお、IT導入補助金の活用イメージは、下記の通りです。

・会計ソフトの導入による定型業務の自動化

→会計ソフトで帳簿を一元的に管理し、部署や企業間の刷り合わせ作業をカット。従業員の負担削減を図る

・ホテル、美容院、飲食店などでのキャッシュレス対応レジの導入

→電子マネーやクレジットカードなどに対応したレジを導入し、キャッシュレス決済による現金管理業務の効率化、感染症対策を図る

・エンターテインメント施設や物流業の客足予想へのAIカメラ、ビーコンなどの活用

→ユーザーの属性情報から今後の客足・需要を予測し、生産性向上や人員配置の適正化を図る

・インボイス制度対応のため、受発注機能を持つITツールを導入。取引において受注者となる中小企業・小規模事業者に対してITツールを無償で利用させる

IT導入補助金は、新しいITツールを自社ビジネスに採用する際に使える、企業の生産性・競争力を引き上げるための業務プロセス改善に役立つ補助金となっています。

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

IT導入補助金は、他の補助金では「汎用品」として補助の対象外になることが多い、PCやタブレット端末といったハードウェアも補助対象に出来る制度です。

その一方で、誰もが必ず採択される(受給出来る)訳ではありません。制度の理解を深めながらの申請を心がけましょう。

IT導入支援事業者について

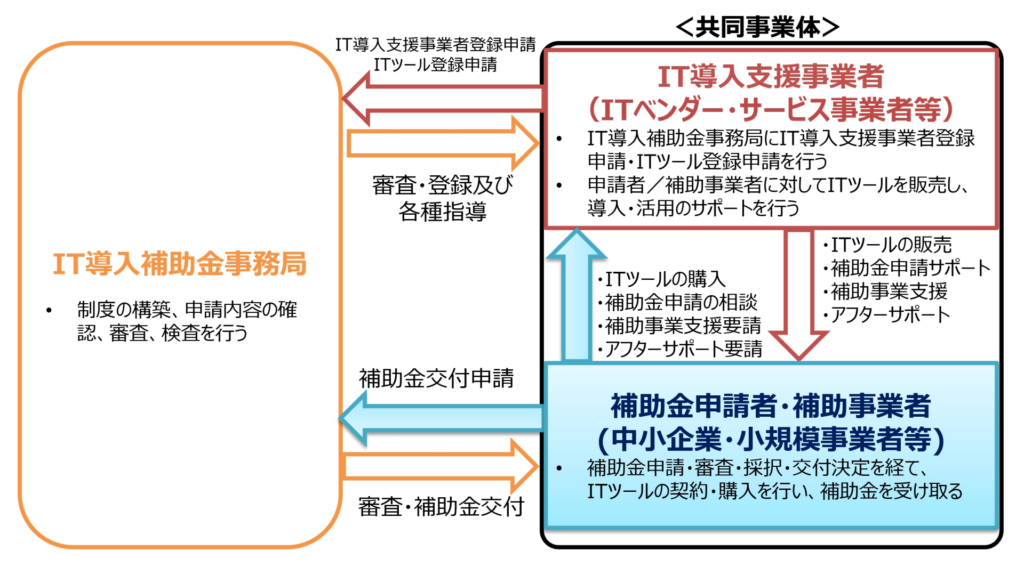

IT導入補助金は、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請を行います。また、IT導入補助金の補助対象となるITツールは、IT導入支援事業者が登録申請し、事務局にITツールとして登録されたものに限定されています。

「IT導入支援事業者」とは、経済産業省が運営する「IT導入支援事業者登録制度」に登録されている事業者を指します。事業者の一覧は、IT導入補助金公式サイトより確認可能です。

(引用:サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2023』の概要より)

IT導入支援事業者のリストには、中小企業診断士やITコンサルタント、システムインテグレーターなど、さまざまな分野の専門家が含まれています。IT導入補助金の申請者は、IT導入支援事業者に適切なITツールの選定や導入方法を相談するとともに、補助金交付申請からITツール導入後のアフターサポートまで共同で事業を進めます。

2023年度・令和5年度のIT導入補助金の公募要領と補助金額

2023年、令和5年度のIT導入補助金の最新公募要領は下記の通りです。

【事業スケジュール】

通常枠(A・B類型)およびセキュリティ対策推進枠:7次締切分

応募締切:2023年11月27日 (月) 17:00

交付決定日:2024年1月9日 (月) (予定)

デジタル化基盤導入枠・デジタル化基盤導入類型:10次締切分

応募締切:2023年11月27日 (月) 17:00

交付決定日:2024年1月9日 (月) (予定)

デジタル化基盤導入枠・複数社連携IT導入類型:4次締切分

応募締切:2023年11月27日 (月) 17:00

交付決定日:2024年1月18日 (木) (予定)

デジタル化基盤導入枠・商流一括インボイス対応類型:4次締切分

応募締切:2023年11月27日 (月) 17:00

交付決定日:2024年1月18日 (月) (予定)

【補助対象ツール】

事前に事務局の審査を受け、IT導入補助金公式サイトに公開(登録)されているITツール(ソフトウェア、サービスなど)

また、相談対応のサポート費用やクラウドサービス利用料なども補助対象に含まれる

【申請対象者】

中小企業・小規模事業者(個人事業主含む)など

【補助金額および補助率】

補助金額:下限金額なし~最大3,000万円

補助率:1/2、2/3、3/4のいずれか

【申請枠および類型】

1.通常枠(A類型)

2.通常枠(B類型)

3.セキュリティ対策推進枠

4.デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)

5.デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)

6.デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)

なお、事業スケジュールや補助金額などは随時更新されます。申請時には当記事と合わせて最新情報を必ずご確認ください。

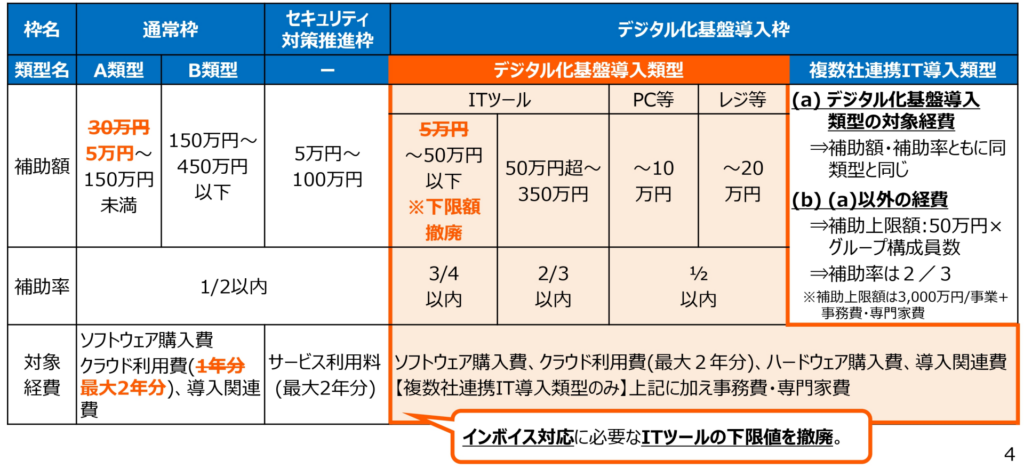

2023年度IT導入補助金の枠・類型と対象経費

応募要項の最後に紹介した通り、IT導入補助金には複数の枠組みと類型が存在します。それぞれの枠組みで対象となる経費や補助率が異なるため、事業計画や使い道に応じた枠組みに申し込まなければなりません。

そこで、2023年度のIT導入補助金に設けられている6つの枠組みおよび類型について、6つの項目に分けてそれぞれの特徴をご紹介します。申請にあたりどの枠組みに申し込むか悩んでいる方は、ぜひ下記のまとめをご覧ください。

通常枠(A・B類型)

①概要:働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入などの対応を目的とした、生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービスなど)の導入費用支援

②補助対象:中小企業・小規模事業者など

③対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、導入関連費

④補助金額:5万円~150万円未満(A類型)、150万円~450万円以下(B類型)

⑤補助率:1/2以内

「顧客対応の支援」や「会計・財務関連業務の補助」など、指定された業務プロセスを満たすITツール導入に関して、ソフトウェア購入費や導入にあたる研修費、マニュアル作成費などを補助する枠組みです。

A類型とB類型が用意されており、補助額と補助対象となる経費に違いがあります。B類型は補助金額が最大450万円となっていますが、指定された業務プロセスのうち4種類以上を満たすソフトウェアの導入が必要となりますので注意しましょう。

セキュリティ対策推進枠

①概要:中小企業などのサイバーインシデントによる事業継続困難となる事態の回避、およびサイバー攻撃被害による供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスク・生産性向上を阻害するリスクの低減を支援

②補助対象:中小企業・小規模事業者など

③対象経費:ITツールの導入費用、サービス利用料(最大2年分)

④補助金額:5万円~100万円

⑤補助率:1/2以内

サイバー攻撃・機密漏洩への対策を講じる中小企業を支援する枠組みです。

具体的には「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト(※1)」に掲載されているサービスのうち、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスの導入時に、対象サービスの利用料を補助金でサポートします。

※1:「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」とは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表している一覧表で、ネットワーク監視や端末管理などをサポートするサービスを提供する全国の事業者をまとめたリストのことです。

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)

①概要:中小企業や小規模事業者などのデジタル化を一挙に推進することを目的に、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機などの導入費用を支援

②補助対象:中小企業・小規模事業者など

③対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費、導入関連費

④補助金額:下限金額なし、最大350万円

⑤補助率:1/2以内、2/3以内、3/4以内のいずれか

会計ソフトや決済ソフトによる「デジタル化基盤の構築」をサポートする枠で、IT導入補助金のなかでも比較的新しい枠となっています。インボイス制度への対応を見据える事業者を支援するため、補助率が拡充されているのが特徴です(2023年10月現在)。

補助金額の下限が無いことに加え、導入するITツールが複数の機能を有している場合は350万円まで補助を受けられるようになっており、店舗用PC購入のような小規模なデジタル化推進から店舗の決済システム更新のような大きな事業改革まで、柔軟な活用が可能な枠組みです。

なお、IT導入補助金公式ウェブサイトには、デジタル化基盤導入類型の申請をサポートする「補助額試算シミュレーター」が用意されています。補助申請可能額を確認したい方は、ぜひご活用ください。

デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)

①概要:複数の中小企業による地域DXの実現、生産性向上、業務効率化を目指す取り組みの支援

②補助対象:商工団体など、複数の中小企業・小規模事業者などにより形成されるコンソーシアムなど

③対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費、導入関連費、事務費、専門家費

④補助金額:下限金額なし、最大3,000万円(※)

⑤補助率:1/2以内、2/3以内、3/4以内のいずれか

デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)は、2023年3月28日から公募が開始された、新しい類型です。複数社が協力してITシステムを導入する際の活用を想定されており、1事業辺りの補助上限額が最大3,000万円と高めに設定されているのが特徴です。

「複数社の中小企業が連携」となっていますが、これは商店街の店舗同士も対象となります。たとえば、地域の生産性向上を目指し「地域にAIカメラを設置し、店舗ごとにPOSデータ分析システムを導入する」といった施策での活用が可能です。

また、事務費や専門家費なども対象経費に含まれるため、企業間での導入にあたる調整費用でも活用できる枠組みとなっています。

デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)

_新規記事内画像01-1024x579.png)

①概要:ITツールを導入しインボイス制度対応を進める企業・小規模事業者等を費用面から支援

②補助対象:中小企業、小規模事業者など

③対象経費:インボイス制度対応の受発注機能を持つITツール(ソフトウェア)を導入し、取引関係における受注側事業者に対してアカウントを無償で発行、利用させる場合の該当ソフトウェアのクラウド利用料(最大2年分)

④補助金額:下限金額なし、最大350万円

⑤補助率:1/2または2/3以内

デジタル化基盤導入枠の「商流一括インボイス対応類型」は、2023年6月20日より申請受付を開始した新たな類型です。

2023年10月1日のインボイス制度開始以降は、仕入税額控除の適用に新形式の請求書「インボイス請求書(適格請求書)」が必要になります。

そんななか新たに設けられた商流一括インボイス対応類型は、インボイス制度への対応を進め、受注業者とのスムーズなやり取りを目指す事業者を支援する申請類型です。

具体的には、発注者がインボイス制度対応のITツールを導入し、取引における受注者である中小企業・小規模事業者に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、ITツールの導入費用を支援するというものです。

補助金額の上限は350万円となっていますが、その算出方法はやや複雑です。

_新規記事内画像02-1024x579.png)

上記のように200万円のITツールを導入し、4社(うち中小企業3社)にアカウントを供与した場合は、下記のように補助対象経費・補助額を算出します。

補助対象経費:200万円(導入費)×3/4(供与した中小企業数)=150万円

補助上限額(中小企業・小規模事業者の場合):150万円×2/3以内=100万円以下

補助上限額(その他の事業者の場合):150万円×1/2以内=75万円以下

このように、補助対象額・補助上限額は「アカウントを供与した中小企業の数」や「申請者の事業規模」によって変動します。申請前には、自身がどのくらいの補助上限額となるか確認しておくようにしましょう。

2023年度IT導入補助金の主な変更点と拡充内容

2023年度のIT導入補助金では、中小企業のインボイス制度への対応促進を狙いとして、「デジタル化基盤導入類型」の補助率引き上げ・最大2年分のクラウド利用料補助・PCをはじめとしたハードウェア購入補助が継続されています。

さらに、デジタル化基盤導入類型の補助下限金額が撤廃されました。これにより、安価な小規模ITツールの導入でも制度を活用できるようになりました。

また、補助下限金額を5万円に引き下げるとともに、クラウド利用費の補助期間を最大2年分に変更するなど、通常枠も補助範囲が拡充されています。

(引用:サービス等生産性向上IT導入支援事業『IT導入補助金2023』の概要より)

加えて、2023年度は通常枠、セキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入類型の要件・加点措置に下記のとおり新規項目が追加されています。

【新規追加要件】

・中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること。

【新規追加加点措置】

・令和4年度に「健康経営優良法人2023」に認定された事業者であること

・「地域DX促進活動支援事業」における支援コミュニティ・コンソーシアムから支援を受けた事業者であること(※1)

・介護保険法に基づくサービスを提供する事業所で、介護職員等特定処遇改善加算を取得しているものを運営している法人

・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている者、または従業員数100人以下であって厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者

・次世代法に基づく「くるみん認定」を受けた者、または従業員数100人以下であって厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者

・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている者、または従業員数

・事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(IT導入補助金の公募締切日が当該計画の実施期間内であるものに限る)の認定を取得していること(※2)

加点措置の増加により、条件を満たせる事業はより採択されやすくなるでしょう。上記の項目に当てはまる事業の補助を申請する型は、加点項目の達成を検討してはいかがでしょうか。

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

「みらデジ経営チェック」は、後述する「GビズIDプライムアカウント」と「みらデジ」との連携登録(紐づけ)を行った上で実施する必要があります。

連携登録(紐づけ)を怠ると要件不備となり採択されない(受給出来ない)ため注意しましょう。

※1:加点を受ける事業者は申請時に申告することと併せて、支援を受けた支援コミュニティ・コンソーシアムに「支援証明書」の作成及び、経済産業省地域経済産業グループ地域企業高度化推進課企画班への提出を依頼が必要です。支援コミュニティ・コンソーシアムとは、令和4年度「地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域DX促進活動支援事業)」をはじめとした特定の事業に採択された事業を指す。詳細条件は、IT導入補助金公式サイトをご確認ください。

※2:セキュリティ対策推進枠のみ。

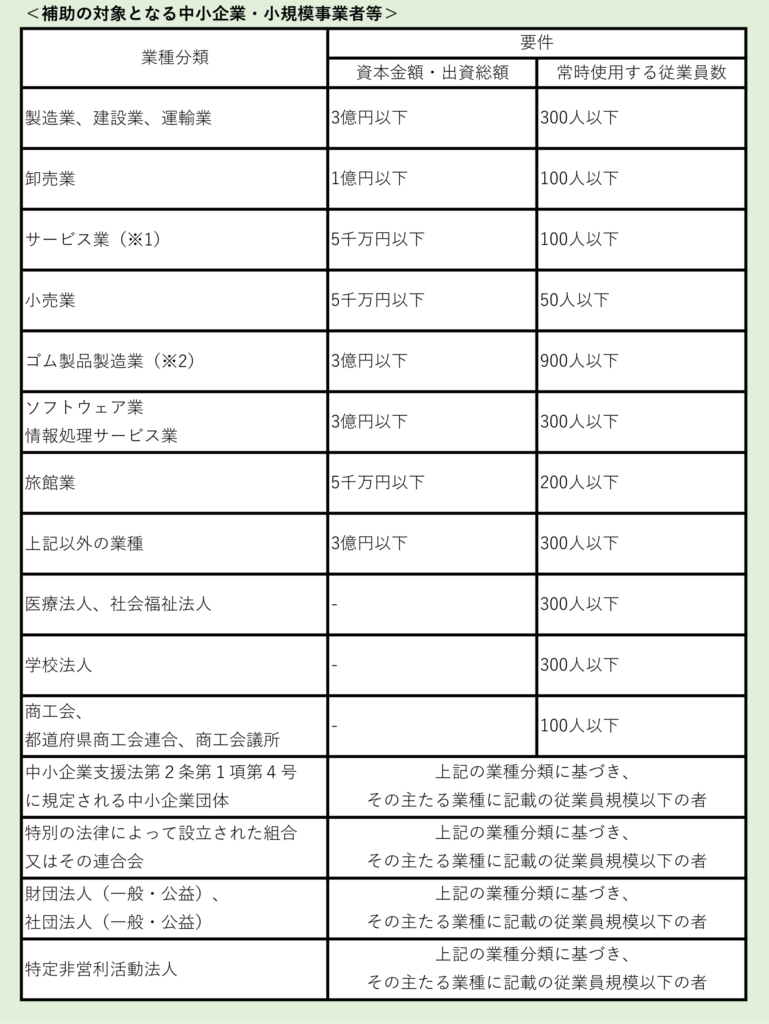

IT導入補助金の申請対象となる中小企業・小規模事業者の定義

これまで、IT導入補助金の制度や最新情勢について解説してきましたが、続いて「申請にあたっての具体的な手続き内容」について解説していきます。

申請にあたりまず確認すべきは、「申請対象となる条件」です。IT導入補助金は、「中小企業・小規模事業者」を対象とした補助金制度ですが、具体的にはどのような企業・事業者が当てはまるのでしょうか?

補助金公式サイトを確認すると、「中小企業」のなかでも下記の業種が対象とされています。

・飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育などのサービス業

・製造業

・建設業

なお、小規模事業者の場合は下記の業種が対象となります。

・商業、サービス業

・製造業

また、資本金額や従業員数などに指定があり、下記の基準以下の企業・法人・事業者が補助金の対象となります。 ※1:ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業を除く

※1:ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業を除く

※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

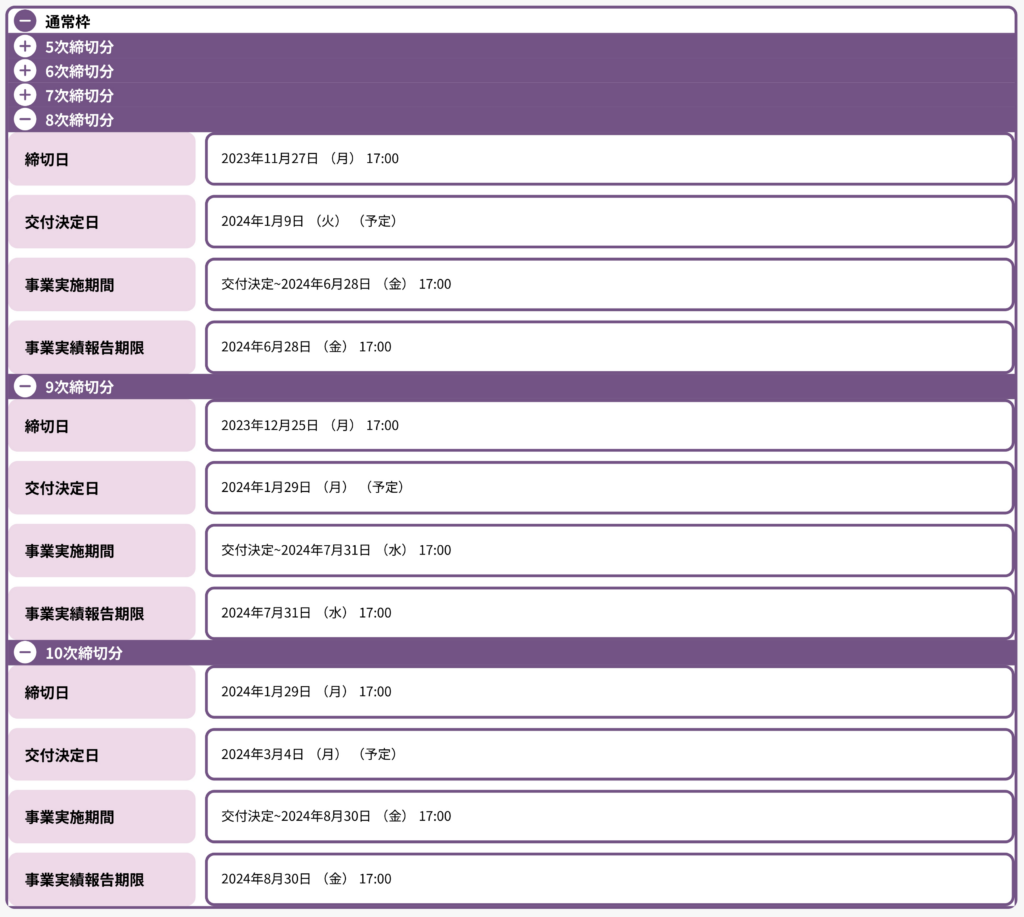

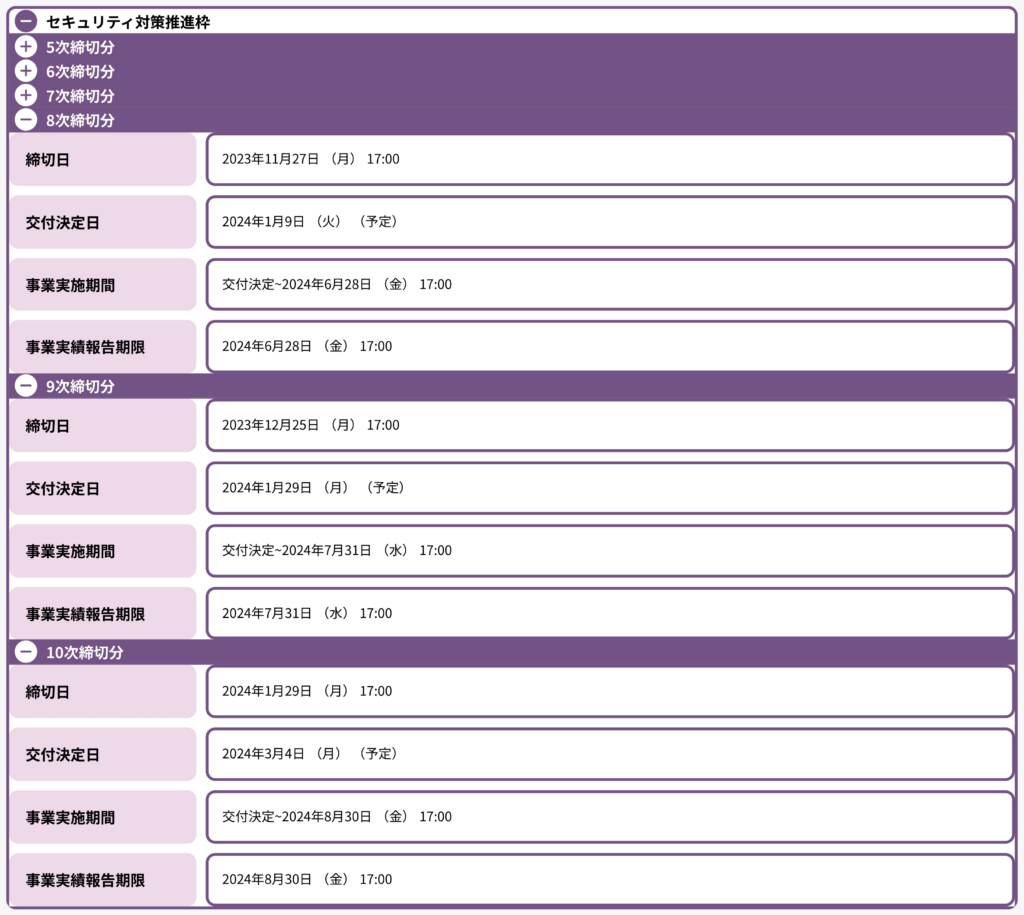

2023年度のIT導入補助金申請スケジュール

続いては、各枠組みの申請スケジュールを確認していきましょう。

2023年度のIT導入補助金は、2023年3月28日より交付申請期間がスタートしています。交付申請の終了時期は未定となっていますが、各募集回の締切は随時公表されていきますので、申請を検討する段階で最新情報をチェックしておきましょう。

なお、IT導入補助金の申請スケジュールは各枠組みによって異なります。2023年10月現在で公表されているスケジュールは下記の通りです。

スケジュール-691x1024.png)

スケジュール-1024x837.png)

スケジュール-1024x887.png)

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

【行政書士 米山浩史氏からのコメント】

申請枠ごとに細かくスケジュールが設定されています。

自身の目指す申請枠のスケジュールを把握し、余裕をもって資料の準備などを行うようにしましょう。

IT導入補助金を申請する際の流れ

IT導入補助金は、複数の枠組み・類型が用意されていますが、申請の流れ自体は統一されています。下記に流れをまとめましたので、申請スケジュールの作成にご活用ください。

1.IT導入支援事業者の選定

中小企業・小規模事業者などは、自身でのリサーチ・IT導入支援事業者からの提案などを経て、申請するITツールおよび共同で申請するIT導入支援事業者を選定します。

2.「GビズIDプライムアカウント」の取得

申請手続きにて使用するIDとなりますので、必ず取得しておきましょう。詳しい内容・取得方法を後ほど解説していますので、併せてご確認ください。

3.「SECURITY ACTION」の実施、「みらデジ経営チェック」の実施

申請要件となっている実施項目ですので、必ず取り組んでおきましょう。

4.交付申請書・添付書類の作成

中小企業・小規模事業者などとIT導入支援事業者間の商談を進め、交付申請の事業計画書を策定します。あわせて、交付申請に必要となる添付資料を作成します。必要な書類については、記事後半にて解説していますので、併せてご確認ください。

5.交付申請

共同申請するIT導入支援事業者から招待される「申請マイページ」にて、代表者氏名をはじめとした申請者基本情報の入力と書類添付を行います。

その後、IT導入支援事業者が導入するITツール情報、事業計画値を入力します。最後に「申請マイページ」上で入力内容を確認した後、申請に対する宣誓・事務局への提出を経て申請完了となります。

6.審査・交付決定

審査を受け採択されると、事務局から「交付決定」の通知が届きます。通知の受理後は、ITツールの発注・契約・支払いを行い、補助事業の開始準備を進めましょう。

7.補助事業開始~交付手続き~事業実施効果報告

補助事業の完了後は、ITツールの発注・契約・納品・支払いなどを証明する証憑を「申請マイページ」から提出。その後、IT導入支援事業者と事業実績報告を作成し、事務局へ報告します。事務局での審査が完了すると、補助金が交付されます。

また、事業の終了後には、指定された効果報告期間内に事業実施効果報告を行わなければなりません。こちらも、「申請マイページ」よりIT事業導入支援事業者と確認しつつ提出します。

利用するITツールの検討方法

先ほど紹介した手順のとおり、IT導入補助金では申請前にITツールを検討する必要があります。

ある程度の知識を持つ方であれば、自社の業務プロセスを把握することで、どのようなITツールが必要か把握できるでしょう。まずは「どのような課題があるか」を洗い出し、それに対して「どのようなITツールが有効か」を検討してみましょう。

単独での検討が難しい場合には、ITツールの専門家へ相談してみましょう。相談先については、IT導入支援事業者はもちろん、事務局が提供する「みらデジリモート相談」もおすすめです。「みらデジリモート相談」では、中小企業診断士・ITコーディネータといった専門家が、電話やリモート面談で導入に関するアドバイスを行ってくれます。

また、製品情報サイトや展示会のレポートなどから、自社に最適なITツールの情報収集を行うのもおすすめの選択肢です。また、IT導入補助金公式サイトで紹介されている企業事例を参考にするのもよいでしょう。

申請前に準備が必要となる「GビズIDプライムアカウント」

「GビズIDプライムアカウント」は、IT導入補助金を申請する際、事前に取得が必要なデジタルアカウントです。「GビズID」は、企業から国への申請に関する行政サービスを一つのアカウントで利用できる認証システムで、IT導入補助金以外の補助金制度でも利用可能です。

申請はGビズIDのWebサイトより行います。申請時には下記のものが必要となりますので、あらかじめ用意したうえでサイトへアクセスしましょう。

・メールアドレス(アカウントID)

・操作端末(パソコン)

・プリンター

・印鑑証明書と登録申請書

・スマートフォンまたは携帯電話

なお、GビズIDプライムアカウントの取得時には約2週間にわたり審査が実施されます。スムーズな申請のためにも、早めの取得を心がけましょう。

なお、個人事業主の方はスマートフォンアプリとマイナンバーカードを使ったオンライン形式での申請が可能です。GビズIDプライムアカウントの即時発行に対応しているので、ぜひ活用してみてください。

GビズIDプライムはオンライン手続きが可能!申請方法や2段階認証の手順を解説

申請に必要な書類

IT導入補助金の申請に必要な書類は、個人事業主と法人で異なります。2023年3月末より公募を開始した「デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)」、2023年6月下旬より公募を開始した「デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)」では、提出する書類が一部異なります。

以下に必要となる書類をまとめましたので、申請前にチェックしてみてください。なお、

・加点項目を申請する場合

・「デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)」で参画事業者として申請する場合

・「デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)」に申請する場合

上記ケースでは、下記書類に加えて追加書類が必要となる場合があります。申請時には、各枠組みの最新公募要領もご確認ください。

【法人が申請する際に必要な書類】

・実在証明書

→履歴事項全部証明書(発行から 3 ヶ月以内のもの)

・事業実態確認書類

→税務署で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」)

【個人事業主が申請する際に必要な書類】

・本人確認書類

→運転免許証(有効期限内のもの)、運転経歴証明書若しくは住民票(発行から 3 ヶ月以内のもの)

・事業実態確認書類1

→税務署で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」)

・事業実態確認書類2

→税務署が受領した直近分の確定申告書 B の控え

【法人が申請する際に必要な書類(デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型))】

・実在証明書

→履歴事項全部証明書(発行から 3 ヶ月以内のもの)

・事業継続確認書類

→税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」)

採択率を上げるポイント

申請の流れで解説したように、IT導入補助金は審査を受け事業計画が採択されなければ利用できません。3枠すべての申請を受け付けた2023年最新の公募(※1)では、すべての枠を合わせた採択率は約77.3%となっています。

| 枠および類型 | 通常枠 | セキュリティ対策推進枠 | デジタル化基盤導入枠(類型) | 合計 | |

| A類型 | B類型 | ||||

| 申請数 | 2,804 | 69 | 24 | 7,275 | 10,172 |

| 交付決定数 | 2,160 | 42 | 21 | 5,643 | 7,866 |

| 採択率 | 77.0% | 60.8% | 87.5% | 77.5% | 77.3% |

それをふまえ、ここからは採択率を上げるポイントとしてふたつの項目を解説します。

※1:通常枠(A・B類型)4次締切、セキュリティ対策推進枠4次締切、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)6次締切。交付決定日は2023年9月12日。

加点項目と減点項目の把握

IT導入補助金には、審査において採択に有利となる「加点項目」という要素が存在します。たとえば、通常枠(A・B類型)の加点項目は下記の通りです(※1)。

1.地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画(IT導入補助金の申請受付開始日が当該計画の実施期間内であるものに限る)の承認を取得していること

2.交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること

3.導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること

4.導入するITツールとして「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を選定していること

5.導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること

6.A類型の申請者であって、特定の要件(※2)を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること

7.B類型の申請者であって、要件に沿って策定した事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にする

申請準備や手続きには複数の手順を踏み、数カ月にわたって時間を割かなければなりません。採択率を上げるためにも、可能な限り上記のいずれかまたは複数の項目を満たしたうえで申請を行うのがおすすめです。

※1:2023年10月時点の公募要領より。

※2:事業計画期間における給与総支給額の年率平均値、事業内最低賃金額などの特定要件を指定された値以上にする。詳しい指定要件は申請時に最新の資料をご確認ください。

対象外となる費用の把握

IT導入補助金は、ソフトウェア・ハードウェア双方を対象とした補助金となっており、幅広い費用が対象となります。

しかし、ITやWebサービスに関連した費用であっても、対象外となるものが存在します。そこで、本項ではIT導入補助金の対象外となる費用の例をまとめました。申請予定の費用が対象外となるのかの判断にご活用ください。

・補助金サイトに掲載されていないソフトウェアの購入費用

・広告宣伝費

・ホームページの制作・外注費用

・従量課金の料金体系を採用しているWebサービス利用料

・有料会員登録した利用者に限定した情報提供サービスの料金

他補助金制度との比較

政府が公募を行っている補助金のなかには、IT導入補助金以外にも、中小企業や個人事業主を対象とした補助金制度が存在します。事業目的や対象となる経費・事業は制度ごとに異なるため、同じ事業でも採択率や補助金額が大きく異なります。

たとえば、指定リスト内のITツールを使用しないホームページ制作費やそれに伴うパソコン・タブレットやiPadといったPC・端末購入費は、IT導入補助金の対象となりません。

いっぽうで、持続的な経営計画に基づく販路開拓・業務効率化の取り組みを支援する補助金「小規模事業者持続化補助金」であれば、ホームページ制作は「ウェブサイト関連費」として申請が可能です。

また、「デジタル変革(digital transformation)」を目指しITツールを導入する場合にも、導入形態によって活用できる補助金は変化します。

総務・人事・経理・法務・労務といった、オフィス内デスクワークの労働生産性を向上させるため、主に定型業務を自動化させるシステム(RPA:Robotic Process Automation)や、大量のデータを自動的に解析する人工知能(AI: Artificial Intelligence)などを組み込んだITツールの導入による「バックオフィスDX」を実現する場合を例に考えてみましょう。

このバックオフィスDXは、中小企業や小規模事業者が自社内のみで導入する場合は、IT導入補助金の対象となります。いっぽうで、複数事業者の間で共通するITツールを導入する可能性を模索する「実現可能性調査」を行う場合には、「ものづくり補助金」が活用できる可能性があります。

ITツール・ハードウェア導入にあたり、どの補助金に申請するか悩んでいる方は、上記の例を参考に検討を進めてみてください。また、こうした判断は専門家への相談もおすすめです。

まとめ

IT導入補助金は、ITツールによる業績改善やインボイス制度をはじめとした新制度対応に取り組む中小企業・個人事業主を支援する補助金です。

2023年からは「デジタル化基盤導入枠」の新たな類型「複数社連携IT導入類型」「商流一括インボイス対応類型」のスタートや補助下限額の撤廃など、より使いやすさに配慮された内容で公募を開始しています。新事業や新たな取り組みを検討されている事業者の方は、申請を検討してはいかがでしょうか。

なお、IT導入補助金はIT導入支援事業者とパートナーシップを組んで申請する必要があるほか、申請時には事業計画書を提出する必要があります。申請時の手間を抑えつつ採択率を上げるためにも、知識と経験に富む専門家への相談がおすすめです。

「補助金の窓口」では、2023年・令和5年度のIT導入補助金を含む各種補助金に関するご相談に対応いたします。本記事を読み補助金の活用を検討されている、みなさまからのご相談をお待ちしております。

_サムネイル-940x640.png)