ものづくり補助金は、中小企業や個人事業主を含む小規模事業者が新製品・サービスの開発や生産性向上を目的として活用できる補助金制度です。過去には50〜60%台の採択率を記録した回もありましたが、近年では30%前後が標準化し、採択のハードルは年々高まっています。

そこで本記事では、最新公募の採択率や最新の採択傾向、歴代の採択率推移を紹介しつつ、採択率を上げるための具体的なポイントや採択後の流れをわかりやすく解説します。

目次

ものづくり補助金の最新公募の採択率

2025年4月25日から7月25日まで公募が実施された、ものづくり第20次公募の採択率は33.6%となりました。

| 合計 | 製品・サービス 高付加価値化枠 |

グローバル枠 | |

| 申請者数 | 2,453 | 2,276 | 177 |

| 採択者数 | 825 | 784 | 41 |

| 採択率 | 33.6% | 34.4% | 23.1% |

前回(第19次)の31.8%と比較すると、約2ポイント増加しましたが、前回や前々回同様に30%台となりました。

ものづくり補助金は、過去には50〜60%台の採択率を記録した回もありましたが、直近の公募では30%前後の採択率で推移しています。これは、公募を重ねた結果制度の運用が進み、採択のハードルが徐々に高くなっていることを示していると考えられるでしょう。

採択基準が厳格化するなか、計画書の質はますます重要になっています。根拠ある市場分析・収益見通し・実施体制・リスク管理計画といった、公募要領を把握した具体的・現実的な計画書が求められています。これに伴い、専門家の支援を受けて申請書をブラッシュアップする事業者が増えているのも特徴です。

ものづくり補助金歴代公募の採択率は30%~60%台で推移している

続いて、参考資料として歴代公募の採択率を一覧表でご紹介します。

なお、第4次公募から第13次公募までは「一般型」と「グローバル展開型」のふたつの申請類型が設けられていましたが、本項ではふたつの類型の合計数を記載しています。

| 公募回 | 採択発表日 | 採択率 |

| 第1次公募 | 2020年(令和2年)4月28日 | 62.4% |

| 第2次公募 | 2020年(令和2年)6月30日 | 57.1% |

| 第3次公募 | 2020年(令和2年)9月25日 | 38.0% |

| 第4次公募 | 2021年(令和3年)2月18日 | 30.8% |

| 第5次公募 | 2021年(令和3年)3月31日 | 44.1% |

| 第6次公募 | 2021年(令和3年)6月29日 | 47.4% |

| 第7次公募 | 2021年(令和3年)9月27日 | 50.2% |

| 第8次公募 | 2022年(令和4年)1月12日 | 59.7% |

| 第9次公募 | 2022年(令和4年)3月25日 | 62.1% |

| 第10次公募 | 2022年(令和4年)7月15日 | 60.8% |

| 第11次公募 | 2022年(令和4年)10月20日 | 59.3% |

| 第12次公募 | 2022年(令和4年)12月16日 | 58.5% |

| 第13次公募 | 2023年(令和5年)2月20日 | 58.0% |

| 第14次公募 | 2023年(令和5年)6月23日 | 50.7% |

| 第15次公募 | 2023年(令和5年)9月29日 | 50.2% |

| 第16次公募 | 2024年(令和6年)1月19日 | 48.8% |

| 第17次公募 | 2024年(令和6年)5月20日 | 29.4% |

| 第18次公募 | 2024年(令和6年)6月25日 | 35.8% |

| 第19次公募 | 2025年(令和7年)7月28日 | 31.8% |

| 第20次公募 | 2025年(令和7年)10月27日 | 33.6% |

ビジネスモデル構築型の採択率

過去のものづくり補助金では、民間サービスとして継続的に30者以上の中小企業のビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する「拡張可能な先駆的プログラム」の立ち上げを支援する「ビジネスモデル構築型」という申請類型の公募が実施されていました。

公募は4回にわたって実施され、下記の通りの採択率となっています。

| 公募回 | 採択発表日 | 採択率 |

| 第1次公募 | 2020年(令和2年)7月10日 | 5.0% |

| 第2次公募 | 2021年(令和3年)5月19日 | 27.7% |

| 第3次公募 | 2022年(令和4年)7月27日 | 31.7% |

| 第4次公募 | 2023年(令和5年)1月20日 | 27.9% |

ものづくり補助金の採択結果はいつごろ発表される?

10月24日に公募が締め切られた最新公募、第21次公募の採択結果は2026年1月下旬に発表される見込みです。

過去の公募締切日と採択発表日を見ると、公募が締め切られてから1~3か月ほどで発表されるスケジュールとなっています。直近の公募では締め切りから3か月ほどで採択が発表されるスケジュールとなっているので、今後の公募に関しても採択発表までは3か月ほどの期間がかかると考えられるでしょう。

| 公募回 | 公募締切日 | 採択発表日 |

| 第1次公募 | 2020年(令和2年)3月31日 | 2020年(令和2年)4月28日 |

| 第2次公募 | 2020年(令和2年)5月20日 | 2020年(令和2年)6月30日 |

| 第3次公募 | 2020年(令和2年)8月3日 | 2020年(令和2年)9月25日 |

| 第4次公募 | 2020年(令和2年)12月18日 | 2021年(令和3年)2月18日 |

| 第5次公募 | 2021年(令和3年)2月22日 | 2021年(令和3年)3月31日 |

| 第6次公募 | 2021年(令和3年)5月13日 | 2021年(令和3年)6月29日 |

| 第7次公募 | 2021年(令和3年)8月17日 | 2021年(令和3年)9月27日 |

| 第8次公募 | 2021年(令和3年)11月11日 | 2022年(令和4年)1月12日 |

| 第9次公募 | 2022年(令和4年)2月8日 | 2022年(令和4年)3月25日 |

| 第10次公募 | 2022年(令和4年)5月12日 | 2022年(令和4年)7月15日 |

| 第11次公募 | 2022年(令和4年)8月18日 | 2022年(令和4年)10月20日 |

| 第12次公募 | 2022年(令和4年)10月24日 | 2022年(令和4年)12月16日 |

| 第13次公募 | 2022年(令和4年)12月22日 | 2023年(令和5年)2月20日 |

| 第14次公募 | 2023年(令和5年)4月19日 | 2023年(令和5年)6月23日 |

| 第15次公募 | 2023年(令和5年)7月28日 | 2023年(令和5年)9月29日 |

| 第16次公募 | 2023年(令和5年)11月7日 | 2024年(令和6年)1月19日 |

| 第17次公募 | 2024年(令和6年)3月1日 | 2024年(令和6年)5月20日 |

| 第18次公募 | 2024年(令和6年)3月27日 | 2024年(令和6年)6月25日 |

| 第19次公募 | 2025年(令和7年)4月25日 | 2025年(令和7年)7月28日 |

| 第20次公募 | 2025年(令和7年)7月25日 | 2025年(令和7年)10月下旬 |

| 第21次公募 | 2025年(令和7年)10月24日 | 2026年(令和8年)1月下旬 |

ものづくり補助金の採択結果から見る最新傾向

第20次公募の採択結果を見ると、全国各地の幅広い業種が採択されており、地域特性や成長分野への対応が色濃く反映されています。

圧倒的に採択件数が多い関東ブロックでは、東京都の事業者を中心にITサービスや製造業の新規事業が多数採択されています。また、北海道ブロックでは農業・水産加工・食品製造といった地域資源を活かす事業が多く見られました。

業種別では、製造業が依然として中心である一方、医療・介護サービス、建設、情報通信、観光関連など非製造業分野の採択も増加傾向にあります。特に中小企業による自動化機器導入や高付加価値商品の開発が多く、業種横断的に「生産性向上」を狙った投資が進んでいることがわかります。

また、第20次公募の採択案件には、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連の事業が数多く含まれました。DX関連事業は加点項目のひとつである「DX認定」を満たしやすい事業であり、採択率向上・自社成長の両立を狙う事業者が増加していることを示しています。

【特徴的なDX事例】

・自動読取、情報、在庫一元管理システムの導入による青果流通のDX化

・AI搭載型作業データ一元管理システムの導入による建設業のDX化・AI導入

・業務効率化を実現するDX型SaaS構築事業

・製造業向けクラウドプラットフォームによる業務最適化

・AIリモートカメラ導入による映像制作現場のDX化、省力化の実現

さらに、第20次公募では、従来型の設備更新や製品開発だけでなく、新市場への挑戦や既存事業の高度化が多く見受けられました。

【新市場挑戦の例】

・医療機器用の超小型モーター部品の鋳造技術確立による新市場進出

・最新テクノロジーを用いた手術用機器の導入による新市場開拓

・漁獲物の選別工程効率化による新市場開拓、及び高付加価値化の実現

【既存事業の高度化の例】

・医療分野での高度検査・手術機器の導入による専門性強化

・加工工程の高度化・多能工化による産業機械部門の生産性向上

このように、第20次公募の採択結果からは、「ITサービスの活用・DXの推進」「新市場への進出」「既存事業の高度化」の3点を意識した事業者の増加が見て取れます。次回以降の申請を検討する際には、これらの要素は採択を勝ち取るための重要なヒントとなるでしょう。

ものづくり補助金の採択率を上げるポイント

続いては、採択を目指し申請準備を進めている方に向けて、採択率向上のために抑えておくべきポイントをご紹介します。下記の関連記事と合わせて、申請前にぜひご確認ください。

ものづくり補助金とは?2025年の申請方法や対象事業、金額などを解説

公開されている採択事例を活用する

ものづくり補助金の公式サイトでは、過去の公募ごとに採択事業者の業種や事業計画などを確認できる「採択事例検索」ページが公開されています。自社と業種や規模の近い過去の採択事例は、計画の方向性や訴求ポイントを明確化する際の参考となり、より質の高い事業計画策定に役立つでしょう。

事業計画名には事業の特徴や強みが簡潔に表現されていることが多く、タイトルの付け方やキーワード選びのヒントにもなります。もちろん、過去事例の模倣は避けるべきですが、「どのような視点や要素が評価につながっているか」を分析することは、採択につながるとなるでしょう。

活用例として、ものづくり補助金公式サイトで閲覧できる「令和6年度ものづくり補助金成果事例集」で紹介されている製造業者の事例を見ていきましょう。

該当事業者は新型工作機械の導入と技能者のOJTを組み合わせることで、生産効率を14%以上向上させると同時に、残業削減やコストカットにも成功しました。また、生産効率向上によって生まれた利益を賞与増加という形で従業員に還元し、社員のエンゲージメントアップにつなげています。

これらの事例からは、下記のような視点が事業計画の策定において重要であることが見て取れます。

【採択事例から読み取れるポイント】

・設備更新に運用改善や人材育成を組み合わせる

・事業計画の効果を具体的な数値で示す(生産量増加率、コスト削減率など)

・成果を従業員の待遇改善や顧客満足向上に還元する

申請時には、このような成功事例を参考にしつつ、自社の課題解決や成長戦略と直結した計画を組み立てるよう意識してみましょう。

具体的な事業計画書の作成

ものづくり補助金では、審査項目ごとに評価ポイントが明記されており、事業計画書を策定する際はポイントに即した項目を具体的に記載することが求められます。特に以下の要素は、具体的かつ根拠を伴って記載することが重要です。

【自社の課題と解決策】

自社が抱える課題とそれに対する解決策、事業に取り組む必要性や設備投資を行う理由を示します。

【事業計画の実施内容】

投資する設備や導入する技術、それにより開発する新製品・サービスを示します。また、会社全体の売上高に対して新事業がどれだけの売上高を見込めるかも記載します。

【市場性・収益性の根拠】

ターゲットとしている顧客層、市場の規模、競合状況などをデータで示しつつ、新事業の価格面・性能面での優位性・収益性を記載します。

【革新性・マーケティング戦略】

「製品・サービス高付加価値化枠」に申請する場合は、開発する製品・サービスの革新性を具体的に記載します。

「グローバル枠」に申請する場合は、ブランディング・プロモーション等のマーケティング戦略を具体的に記載します。

【各種目標値の算出根拠】

事業の実施によって達成する付加価値額目標値、給与支給総額目標値、1人あたりの給与支給総額目標値、事業所内最低賃金目標値などを、具体的な根拠とともに算出・記載します。

上記は公募要領においても「事業計画書作成のポイント」として紹介されています。策定時には漏れなく記載することを心がけましょう。

個人事業主は加点項目を意識する

ものづくり補助金は個人事業主でも申請が可能ですが、中小企業と比較して事業規模・従業員数・財務状況などの面で不利である点に留意しなければなりません。

個人事業主が申請する際は、「競合他社と比較しての革新性」「財務状況の安定性」「従業員数や組織構造をふまえた実現可能性」を意識した事業計画の策定が必要と言えるでしょう。

なお、ものづくり補助金では採択に有利となる「加点項目」が設けられています。過去の公募(第16次公募)でも採択事業者の多くが1~3項目の加点項目を満たしたうえで申請しており、採択率向上における最も重要な要素です。個人事業主が申請を検討する際は、加点項目の活用を積極的に検討しましょう。

2025年度・第22次公募での加点項目は下記の通りとなっており、最大6項目の加点申請が可能です。

【第22次公募の加点項目】

①経営革新計画

②パートナーシップ構築宣言

③再生事業者

④DX認定

⑤健康経営優良法人認定

⑥技術情報管理認証

⑦J-Startup、J-Startup地域版

⑧新規輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)

⑨-1事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画

⑩賃上げ

⑪被用者保険

⑫えるぼし認定

⑬くるみん認定

⑭-1事業承継/M&A

⑮成長加速マッチングサービス

なお、自社がどの加点項目を活用できるか分からない際は、行政書士や中小企業診断士などの専門家へ相談してみることをおすすめします。申請サポートを行う業者であれば、加点項目の検討とあわせて、事業計画書策定のアドバイスなども受けられるでしょう。

個人事業主の申請時に必要となる提出書類や注意点については、下記記事で詳細に解説しています。申請前にぜひ本記事と合わせてご確認ください。

ものづくり補助金は小規模事業者・個人事業主でも申請可能!採択に向けた注意点をご紹介

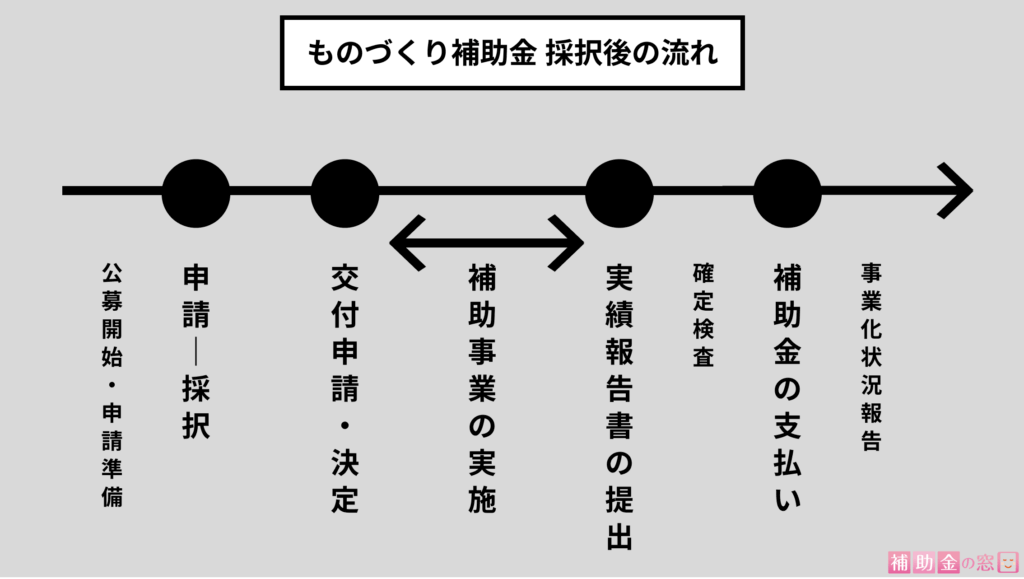

ものづくり補助金の採択後の流れ

最後に、申請した事業計画が採択された方へ向けて、ものづくり補助金で採択された後の流れをご紹介します。それぞれの段階には期限や手続きが定められており、計画的な対応が必要です。

1.採択後~交付申請

採択後は、まず事務局が開催する説明会に参加する必要があります。参加が確認できない場合は、最終開催日をもって採択が自動的に取り消されてしまうので注意しましょう。

また交付申請は、採択発表日から原則2か月以内に行う必要があり、この時点で事業計画通りに進捗していない場合は理由や実施可能性の確認が行われ、遂行困難と判断されれば採択取消しの可能性もあります。

2.補助事業の実施

申請を事務局が受諾し交付決定を受けたら、事業計画に沿って補助事業を実施します。

期間中は、事務局や会計検査院による実地検査に対応するため、経費の支出根拠や事業の進捗を証明できる書類を整理・保管しておく必要があります。

また、事業内容や経費配分を変更する場合は、事前に事務局の承認を受ける必要があります。

3.実績報告と確定検査・金額確定

事業が完了したら、完了日から30日以内または実施期間終了日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書を提出します。

事務局による報告書の確認・検査が行われ、内容が認められ次第補助金額が確定します。なお、対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合、その費用は補助対象外となりますので注意しましょう。

4.補助金の請求と支払い

確定額に基づき補助金の請求を行い、事業者へ精算払で支給されます。補助金は受領した事業年度の収入として計上され、法人税等の課税対象になります。

5.事業化状況の報告

事業完了後も、5年間は毎会計年度終了後60日以内に事業化状況や知的財産権の活用状況、賃金台帳の提出などを行う義務があります。未報告や虚偽報告があった場合は補助金返還を求められる場合があります。

まとめ

ものづくり補助金は、自社の成長戦略や課題解決を後押しする大きなチャンスである一方、採択率が30%前後に落ち着くなど、年々競争が激しくなっています。

申請した事業計画が採択されるには、公募要領に沿った具体的かつ実現性の高い事業計画の策定に加え、過去の採択事例の分析や加点項目の活用が不可欠です。本記事で紹介した採択率の最新動向や、計画書作成のポイントを活用し、質の高い事業計画書策定を目指してみてください。

「補助金の窓口」では、事業計画のブラッシュアップから加点項目の検討、申請サポートなど、採択率向上を目指す事業者への支援業務を実施しています。初めての申請で不安がある方や、過去に不採択となった経験のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

LINEでの無料相談にも対応していますので、「どの補助金を使うか相談したい」といった一歩目からのご相談もお気軽にお問い合わせください。

_サムネイル-160x160.png)